こんにちは、むいむいです。

最近は家事を楽にして生活の質を上げようというのが流行っています。

わが家の家事を楽にした家電No1は乾燥機です。これは間違いありません。

今回は、マンションにマンションにガス乾燥機が設置できるか?というテーマで記事を書きます。

電気のドラム式洗濯乾燥機がいいのか、ガスの乾燥機がいいのか、という問題には今回触れません。

一般的には、一戸建てでガスを使用していればガス乾燥機を設置できるケースが多いが、マンションだと難しい事が多いと言われています。

ケースバイケースなので最寄のガス屋に聞いてもらうのが一番良いのですが、いちいち聞くのも面倒という方に、この記事を参考にして頂ければと思います。

ただし、間違っている情報が含まれている恐れもありますので、この記事だけで判断はしないようお願いします。

正直、設置は難しいケースが多いと思います。

ただし、まったくできない訳ではありません。

何かを犠牲にすればできる場合もあります。それをこの記事でご説明致します。

ガス乾燥機とは何か?乾太くんとは?

まず、ガス乾燥機について少し説明させてください。

家庭用のガス乾燥機は、リンナイから発売されている「乾太くん」という商品のみです。

東京ガスや大阪ガスの名前がついていたりしますが、製造元はリンナイです。

バリエーションはいくつかありますが、ガス乾燥機=乾太くんです。

私も知って驚きましたが、一つのメーカーが独占しているって凄いですね。

ガス乾燥機・乾太くんの設置条件とは?

それではガス乾燥機が実際に設置できるかどうか、設置条件を見ていきましょう。

ガス乾燥機はガス機器なので、まずガス栓が必要です。それと100Vの電源。できればアース付き。

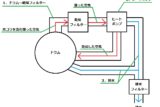

電気のドラム式洗濯乾燥機は排気を屋内に出しますが、ガス乾燥機は排気が高温・高湿となるため屋外に排出しなければなりません。

このため煙突(排湿筒と言います)を屋外に出す必要があります。

マンションにガス乾燥機が設置できない主な理由は、ガス栓と排湿筒の設置という二つの条件を満たすのが難しいからです。

この条件については、この先の章でもう少し掘り下げます。

それ以外の条件はどうでしょうか。

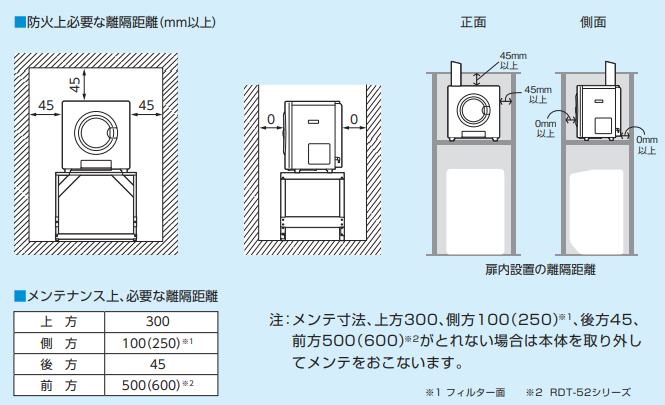

設置する際には壁等との離隔を取る必要があります。

下記は乾太くんRDT-52シリーズの離隔ですが、上部は排湿筒が設置されるため実際にはもっと離隔が必要になります。

洗濯機の上に設置する場合は、専用の架台の足がしっかり置ける必要があります。

排水パンに重なる可能性もありますからね。

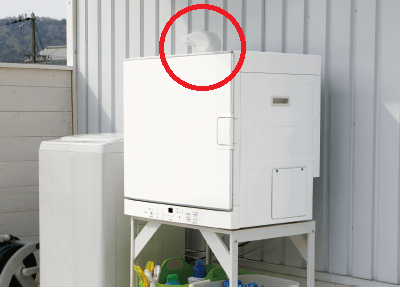

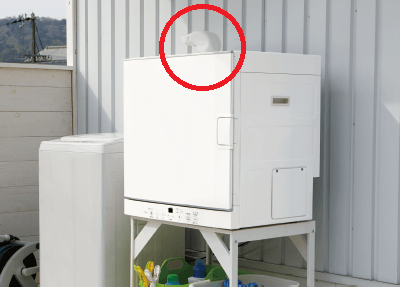

屋外に設置することも可能ですが、その場合や雨の影響を受けないところに設置する必要があります。

整理しますと必要な条件は以下の通り。

- 乾燥機を乗せる架台を設置できる場所がある

- 100Vの電源がある

- ガス栓がある

- 屋内設置なら排湿筒が設置できる

- 屋外設置なら雨が当たらない場所

- 防火上必要な離隔が取れている(できればメンテナンススペースも)

ガス乾燥機をどこに設置する?騒音は大丈夫?

洗面所に置いている洗濯機の上はスペースが開いていることが多いと思います。

ここに専用の架台を使って設置するのがもっとも一般的な設置方法です。

しかし、設置スペースを確保するのが難しいとか、ガス栓や排湿筒の設置が難しいという場合に妥協案としてベランダに設置することもあります。

洗面所かベランダ、大抵はこのどちらかになると思います。

ベランダ設置の場合に気を付けなくてはならないのは、まずマンションの規約です。

規約としてベランダに乾燥機等の機械を設置することを禁じられていれば当然設置できません。

またベランダは共用部分となるため管理組合の許可も必要です。

あとはベランダは避難経路に指定されていることがほとんどなので、避難経路をさえぎるような設置方法はできません。

規定されている避難のために必要な有効幅を確保する必要があります。その有効幅は別途調べる必要があります。

下記のような例であれば避難経路は確保されていそうですが、窓からの景観は犠牲にする必要があります。

引用:ガス乾燥機、マンション・バルコニーで防音 | “音”の世界から、建築・暮らしを考える

また、避難の妨げとなるため下階に降りる避難ハッチや、上階から降りてくるタラップと干渉する位置に設置はできません。近い位置となる場合は消防への確認が必要な場合もあります。

ベランダにはエアコンの室外機やガス給湯器が設置されるケースもありますし、当然ながら窓もありますから、設置できるスペースを確保するのは難しい事が多いと思います。

加えて、乾燥機はある程度音の出る機械ですし振動もありますので、配慮が必要です。騒音レベルで言うと45db程度なので、縦型洗濯機と同程度です。

もともと窓を開けると音がしやすいような環境であれば騒音に関する問題はクリアですが、あくまで自己責任となります。特に両隣の隣人には配慮が必要です。

参考:衣類乾燥機(乾太くん)の乾燥運転中の音はどれくらいか知りたい。 | ご家庭のお客さま向けFAQ

ガス乾燥機用にガス栓は増設できる?

洗面所やベランダにガス栓が最初から付いてることはありませんので、増設することになります。

賃貸ですと管理組合などの許可を得て増設することになりますのでハードルが上がります。

これもケースバイケースになるので本当は私が答えられる問題ではないのですが、一般論としてお答えします。

ベランダにガス給湯器がついていれば、そこから分岐してガス栓を増設できる場合が多いですが、ベランダに給湯器があっても必ず分岐できるとは限りませんので注意が必要です。というのは、配管方法によっては分岐できない場合もありますし、ガスの圧力が足りるか計算が必要になる場合があるからです。これは、ガス屋さんに聞いてみなければわかりません。

ベランダではなく玄関側に給湯器が設置されている場合は、キッチンのコンロに接続されているガス管から分岐してベランダへ出すことになりますが、この場合は配管が部屋内に露出する可能性が高く、部屋の外観を損ねてしまうか、費用がかさむか、その両方になるケースが多いと思われます。また、屋内から外へ配管を出せるかという問題もあります。

洗面所にガス栓を設置する場合も、キッチンのコンロ付近から分岐させる方法となりますが、部屋内に配管露出の問題があります。たまたま天井内のアクセス可能な位置にガス配管があればそこから分岐させることもできますが、配管が床下を通っているか天井を通っているかはマンションによります。

ガス乾燥機用の排湿筒は設置できる?

ベランダ設置の場合は排湿筒は短いものを付ければいいので、無いようなもんです。

なので屋外に乾燥機を設置する場合は、排湿筒のことはほぼ気にしなくてOK!

室内に乾燥機を設置する場合は、排湿筒を乾燥機から屋外まで配管する必要があります。

排湿筒を設置するためには、通常は下記の手段になります。

- 既にあるエアコン用の穴(スリーブ)を通す

- 壁に穴を開ける

- 窓を使う

エアコン用のスリーブを通す

居室でエアコン用のスリーブが余分にあり、その位置が適切な場合には、それを利用して排湿筒が付けられる可能性があります。(位置は乾燥機より高く、かつ配管や勾配のための高さを確保する必要あり)

ただ、洗面所には普通エアコンはつけないのでスリーブがありません。

居室でスリーブがあったとしても、排湿筒が入るとは限りません。エアコン用のスリーブは内径75~100mmが多いようですが、乾太くんの排湿筒は80~100mmのため、スリーブが75mmの場合はどちらも入りません。

穴はあるけど径が足りない!という事もあるので注意が必要です。

壁に穴を開ける

マンションの壁に穴を開けるというのは、普通はできません。

まず賃貸であれば許可が得られない場合がほとんどでしょう。

分譲マンションはほとんどが鉄筋コンクリート造(RC造)かSRC造です。

RC造の場合、柱や梁はもちろん壁も建物を支えるための構造体として使用している事が多く、壁に穴を開ける=建物の強度が落ちるからダメ、という理由で禁止されているケースが多いと思います。

エアコン用のスリーブのように、新築時から穴を開けている場合は問題ありません。

後から穴を開けると、鉄筋の位置がわからないため鉄筋を切ってしまう可能性もあるので良くない事とされています。

鉄筋の位置を把握するための調査を行う事もできますが、費用が10万円以上かかりますし、穴あけも専用業者が行うので高額な費用がかかります。

そもそも室内と屋外の間の躯体壁は共用部分とするのが一般的なので、共有部分の壁に穴をあけるためには管理組合の許可が必要になります。

高額な施工費に、許可の問題があるということを考えると、実質不可能と考えたほうが良いと思います。

窓を使う

既存のスリーブも通せない、穴も開けれない、そしたら最後の手段は窓を使うという手です。

ただこの手を使うには洗面所の窓が屋外に面している必要があります。

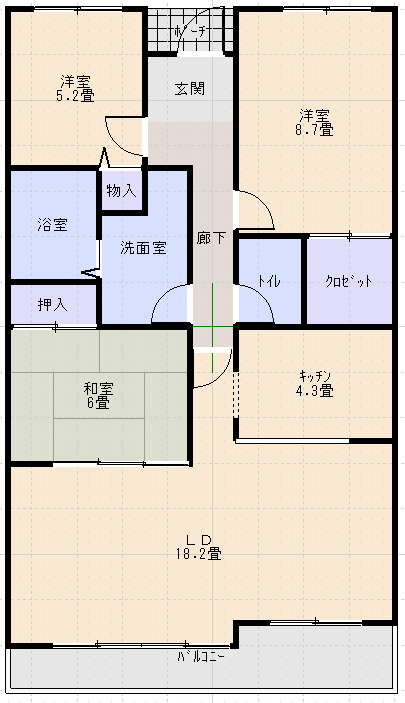

よくある下記のような間取りでは、洗面所が開放空間に面していないのでダメです。

洗面所が屋外に面している場合に使える手段がコレ。

窓の一部をアルミパネルのようなもので塞ぎ、そこを通します。

エアコンをつけたいが壁に穴があけられない場合にも同じようなことはよくやりますので、レアなケースではありませんが、実際これができる家は限られます。

この配管キットがつけられる窓が都合のいい位置に無いとできませんし、共用廊下に面した窓の場合は防犯用の格子や目隠しルーバー等が設置されている事が多いため、それらと干渉する事も考えられます。

どうすればマンションに乾太くんを設置できる?

ここまで、色々とマンションに設置は難しい!というお話をしてきました。

じゃあどうすれば設置できるんでしょうか。

普通の設置方法は諦めて何かを犠牲にするしかありません。

余っている部屋にガス乾燥機を付ける

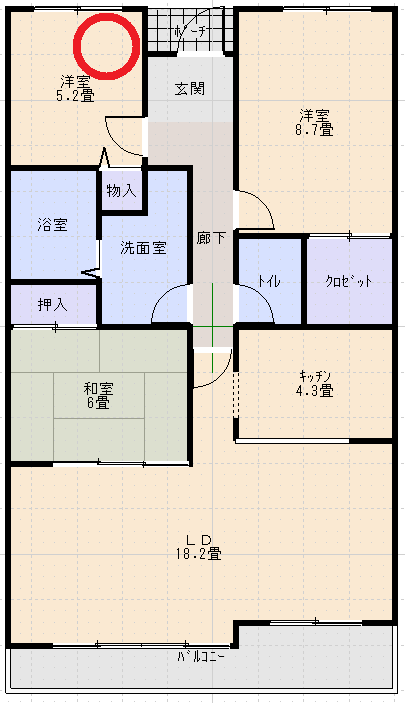

先ほどの間取りの、玄関横の小さな部屋をまるごと乾燥機付きのクローゼットにしてしまいましょう。

子供が家を出たので部屋が余っている~というご夫婦でしたら、マンションの一室が余っているという事もよくあります。

そういった場合は洗面所等にこだわらず、居室につけてしまうというのも全然アリです。

これでしたら、エアコンスリーブを使うか、窓を使えば排湿筒が外に出せる可能性は高いと思います。

ガス栓をどこから持ってくるかが一番課題となります。キッチンから屋内を通して持ってくる方法であれば技術的には難しくなさそうですが、外観は損ねます。とはいえ、排湿筒で工夫するよりかは色々取れる手段は多いと思います。

居室に乾燥機と衣装を置いてしまえば、もうそこはファミリークローゼットのようなものです。

洗濯以外の乾燥・収納・着用が一括でできるので家事も楽だし、他のところの収納を使わなくていいぶん家もスッキリするかもしれませんし、部屋が余ってたらそんなのもいいかもしれません。

乾燥機の設置は排湿筒の施工があるため、DIYできなくもありませんが大抵は業者にお願いする事になると思います。

費用はガス機器本体+必要なら架台+排湿筒+窓用のキット+ガス栓増やす工事費なので、20万円以上は想定しておいたほうが良さそうです。

下記のサイトでは、実際に居室にガス乾燥機を設置された方のレポートがあります。

長年の夢かなう ~ガス衣類乾燥機導入~(後篇) – 牧之原市の「あかるいガス屋さん」オイガックス

自力での設置に挑戦! ~ 乾太くんがやってきた (1) ~: 色白腹黒の気まぐれ帳

ベランダに設置する

家の中に設置するのが難しいなら、やっぱり屋外しかありません。

屋外なら排湿筒の問題はクリアできますから、マンションの場合は屋外に設置される方が多いように思います。

この場合は、前述したようにマンションの規約、許可、避難経路、騒音の問題があります。

あとは、ベランダに乾燥機があって邪魔とか、部屋から乾燥機が見えると微妙だとか、冬は外に出たくないとか、もちろんそういった問題もあります。笑

あとはガス栓が設置できるかが鍵になってきます。

給湯器から伸ばせればいいですが、伸ばせなかったら厳しい。

しかしそれでも排湿筒に比べれば、乾燥機用のガス管は細いですし経路も比較的自由に選べます。

屋内の壁にガス管固定しなくちゃいけない・・・というケースもありますが、その場合は見た目が犠牲になります。

この方のように、家のガス栓からホースを伸ばして乾燥機を使うときだけガスコードを繋ぐ、という荒業をやっている人もいます。

超時短<ガス衣服乾燥機 >乾太くんは分譲マンションでも最強 神すぎる家電/

乾燥機使ってるとき窓閉められないじゃん・・・そこまでするか!?という感じもしますが、これなら賃貸でもできます。

ただし、ガスコードの長さは5メートルが最大です。

終わりに

本当にケースバイケースですので、ご参考までに留めておいてください。

私はガス乾燥機が好きなので、電気かガスで選べたらガスにしますが、マンションだったら電気のドラム式洗濯乾燥機を買うと思います。

残念ですが、設置が難しいことがほとんどですから・・・

ガス乾燥機はとても人気で、満足度も高いと言われる設備ですが、どうして分譲マンションには設置されないのでしょうか。食器洗浄機、ディスポーザー、床暖房、浴室乾燥機・・・便利な設備は導入されるのに、ガス乾燥機はどうしてつかないのでしょうか。

2020年2月記事執筆時の段階で、私の調査では、首都圏でガス乾燥機が標準装備の分譲マンションは一つもありません。オプションで追加できるマンションも聞いた事がありません。(2021/10 追記 2011年11月竣工予定の東京のマンションで、全戸乾太くん採用のものが発表されました)

これは推測ですが、排湿筒の設置が難しいから設置されないのだと思われます。排湿筒は80~100φという大口径に加え、勾配も確保して外気に開放しなければなりません。このため天井内の納まりは厳しくなり、設計時に考慮する点が増えます。

一般的に標準的な間取りのファミリータイプの分譲マンションを作ろうとすると、居室を外気に面する位置に配置して採光を得る必要があるため、3LDK以上では洗面所が住居の真ん中に配置される事が多いようです。その場合に排湿筒の設置が難しくなるという事情もあるかもしれません。

細かい話になりますが、2018年10月以降に出た新型の乾太くんは、排湿筒の勾配についての規制がゆるくなりました。それ以前の型式の工事取扱説明書では、排湿筒に先下がり3度の勾配を要求されていました。3度というのは排水より厳しい勾配であり、洗面所が真ん中の間取りではかなり厳しい条件です。新型ではこの3度という条件が無くなり、先下がりでドレン溜まりがなければいいよという条件になったため、以前より設置しやすくなったと思います。

それではここまでお読み頂き、ありがとうございました。

もしよろしければ、乾燥機にありがちなホコリトラブルや、壊れにくい機種について書いた記事もどうぞ。

コメント